质量管理型组织的定义及成功法则

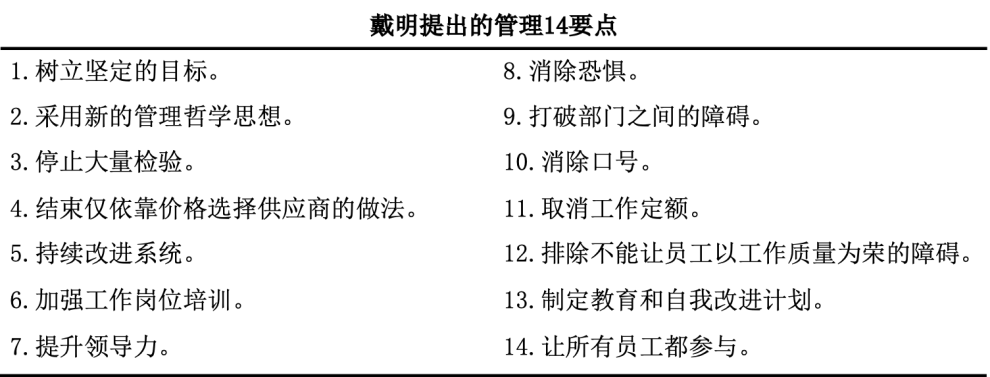

在现代商业环境中,建设“质量管理型组织”已成为企业竞争力提升的关键策略。这一理念最早由现代质量管理大师戴明在1986年提出于他的著作《走出危机》中。戴明指出,企业要实现向以顾客满意为宗旨的质量管理型组织的转变,管理者必须遵循“戴明十四条”,这十四条原则为企业在激烈的市场中保持竞争力奠定了基础。

质量管理的基本原则

- 明确长远目标:组织需要制定改进产品和服务的长期目标,以确保企业的生存和发展。

- 迎接新经济时代的挑战:管理者必须意识到责任所在,勇于变革,注重服务质量。

- 质量渗透于设计和流程:质量不能简单依赖于检验,需从源头融入产品设计和业务流程。

- 建立长久供应商关系:选择供应商时应关注总成本而非采购价格,建立长期信任合作。

- 持续改进生产和服务系统:通过不断改进来提升质量和效率,实现最低成本。

- 强化培训和技能:确保每位员工具备完成工作的必要技能和知识。

- 强调领导力:管理层必须亲自参与并推动质量改进。

- 消除员工恐惧:创造安全的工作环境,让员工安心工作。

- 消除部门壁垒:各部门需协作以解决产品和服务中的问题。

- 摒弃无效的标语和训词:标语告诫常带来负面效果,应避免使用。

- 取消工作定额:过分强调数量会损害质量。

- 提升工作质量的荣誉感:管理人员需关注质量而非单纯的数字目标。

- 鼓励学习和自我提升:员工的学习和创新是企业持续发展的动力。

- 全员参与转变:转变应成为每位员工的职责。

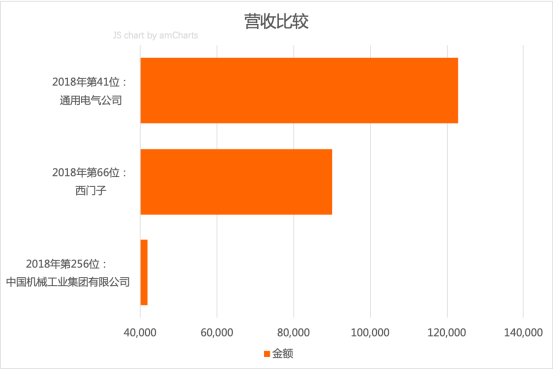

质量管理的全球视角

不同国家的企业寿命数据揭示了质量管理的重要性。美国和日本拥有大量百年企业,其成功的关键在于长期坚持质量优先的策略。相较而言,中国企业的平均寿命较短,这提示我们需要更加关注质量管理和持续改进。

企业成功的三大法则

- 品质优先于价格:产品差异化比价格竞争更重要。

- 收入优先于成本:企业应专注于增加收入而非削减成本。

- 坚持核心法则:所有变革都应遵循以上两条原则。

在激烈的市场竞争中,短期的价格战可能带来一时的市场份额,但唯有通过质量管理和创新,企业才能在长远中立于不败之地。通过借鉴全球优秀企业的经验,我们可以看到,质量管理不仅是企业竞争力的保障,更是企业可持续发展的核心战略。

通过质量管理的深入实施,企业不仅能够提升产品和服务的质量,还能在市场中建立起强大的品牌声誉。在全球化竞争日益激烈的今天,企业需要不断反思和优化其质量管理策略,以应对不断变化的市场需求和技术进步。

长期战略与质量管理的结合

企业在制定长期战略时,应将质量管理作为核心要素之一。通过提升产品和服务的质量,企业不仅能够满足和超越客户的期望,还能在市场中建立起差异化优势。质量管理强调的持续改进和创新是企业适应市场变化的关键所在。

质量管理与员工发展的关系

员工是企业质量管理的执行者和推动者。通过持续的培训和发展,企业可以提升员工的技能和知识水平,使其更好地适应质量管理的要求。一个有能力、有热情的团队能够极大地推动企业的质量改进和创新。

质量管理对企业文化的影响

成功的质量管理能够塑造企业的文化,使质量成为每位员工的共同追求。通过建立透明、公正的质量管理体系,企业能够激发员工的主人翁精神,让每个人都为企业的质量改进贡献力量。

结论

质量管理不仅是一个技术问题,更是战略问题。企业在追求短期利益的同时,必须注重长期的质量提升,以确保在市场中的持续竞争力。通过借鉴全球优秀企业的成功经验,结合自身的实际情况,企业可以制定出适合自己的质量管理策略,从而实现长远的发展目标。

在未来的发展中,企业需要不断探索和创新质量管理的方法和工具,以适应快速变化的市场环境。只有那些能够在质量管理上不断突破和提升的企业,才能在全球化的竞争中取得持久的成功。