质量管理成熟度模型在现代企业中的关键作用

在上一篇专栏文章中,我们探讨了质量成熟度模型的产生背景,并详细介绍了由“零缺陷之父”菲利浦·克劳士比创立的质量管理成熟度方格。这一模型已成为全球质量管理领域的重要研究对象。随着工业及现代科技的飞速发展,质量管理成熟度模型在过去二十多年里得到了广泛应用。目前,质量管理行业普遍采用的QMM模型主要分为两类:一类是以三大国家质量奖为代表的卓越绩效模式,另一类则是关注于企业产品实现或项目过程的质量水平和能力的成熟度模型,如麦肯锡质量成熟度模型和ISO9004评价体系。

三大国家质量奖与质量管理

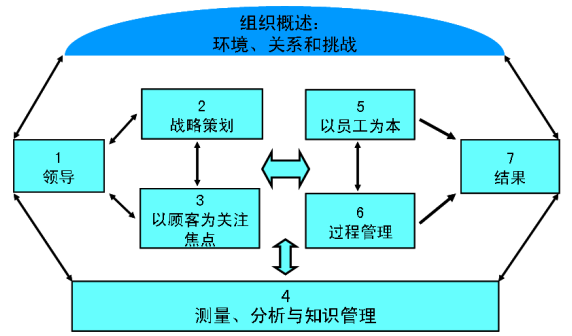

作为全球工业化的领先国家,美国自20世纪中期以来在电子、航空、软件开发等领域一直保持着领袖地位。然而,从20世纪80年代起,以高质量水准为特点的日本产品对美国市场造成了巨大冲击。为应对这一挑战,美国在1988年设立了波多里奇国家质量奖,旨在奖励在质量和运营绩效方面取得卓越成绩的企业。波多里奇国家质量奖通过七个核心评价标准来考核企业的质量管理能力,包括领导、战略策划、以顾客为关注焦点、测量分析及知识管理、以员工为本、过程管理和结果。

欧洲质量奖与EFQM卓越模型

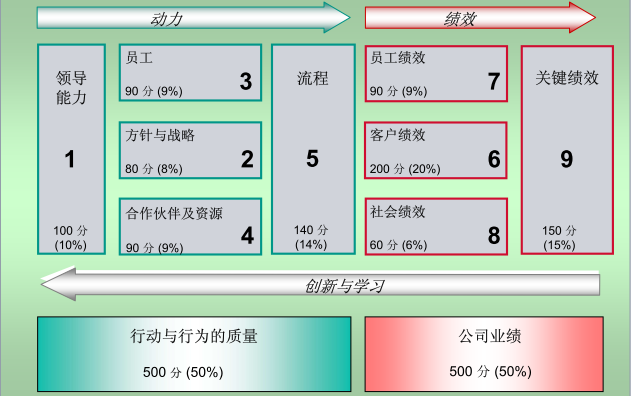

在欧洲,为提升企业的全球竞争力和质量管理水平,欧洲质量奖于1991年设立,并于1992年首次颁发。与美国波奖不同,EFQM模型包括九大评审标准,分为“动力”和“绩效”两类。作为欧洲应用广泛的管理框架,EFQM模型帮助企业不断增强质量保证体系的有效性,提高顾客满意度,并实现显著的经济效益。

日本戴明奖与TQC

1951年设立的日本戴明奖是全球影响力最大的质量奖之一。戴明奖强调通过过程控制来实现质量目标,推动企业内部的全面质量管理。日本企业将TQC作为市场竞争的核心武器,通过长期战略的实施,实现了企业质量管理的显著提升。

中国的质量管理未来

在全球质量管理领域取得长足进步的背景下,中国作为一个新兴工业化国家,如何借鉴国外的先进经验,建立自己的质量评价体系,是值得深思的课题。未来,中国企业需要在全球经济圈中找准自身位置,通过有效的质量管理策略实现从“中国制造”到“中国创造”的转变。

在即将到来的专栏中,我们将继续探讨中国应如何在全球质量管理中确立自身的方针和政策。正如古人所言,唯有自知者方可行远。对于企业的经营者和管理者来说,明确自身的位置和目标,是实现长远发展的关键。

全球视野下的质量管理实践与中国的未来展望

随着全球化的发展,各国的质量管理经验和标准为中国提供了丰富的借鉴资源。尽管中国在质量管理方面起步较晚,但凭借其庞大的经济体量和快速发展的科技水平,中国有望在全球质量管理领域占据重要地位。

借鉴全球质量管理经验

全球三大质量奖——美国的波多里奇国家质量奖、欧洲的EFQM卓越奖和日本的戴明奖,为世界各国企业提供了质量管理的标杆。这些奖项通过严格的评审标准,帮助企业识别自身的优势与不足,推动企业在质量管理方面的持续改进。对中国企业而言,借鉴这些国际经验,结合自身的实际情况,制定切实可行的质量管理策略,是提升全球竞争力的重要途径。

建立中国特色的质量管理体系

中国作为全球第二大经济体,已经在多个领域展现出强大的制造能力。然而,要实现从“中国制造”到“中国创造”的转变,建立中国特色的质量管理体系至关重要。这一体系不仅要符合国际标准,还需考虑中国本土的市场需求和产业特点。通过加强政府和企业的合作,推动国家层面的质量管理政策,中国企业将更好地参与到国际竞争中。

质量管理的数字化转型

随着数字化技术的发展,质量管理的数字化转型成为企业提升效率和竞争力的重要手段。通过大数据分析、物联网和人工智能等技术,企业能够更精准地控制产品质量,优化生产流程,降低成本,提高客户满意度。中国企业应积极拥抱这些新技术,实现质量管理的全面升级。

结语

在全球质量管理的浪潮中,中国企业必须牢牢把握机遇,充分利用全球经验和技术,建立具有国际竞争力的质量管理体系。通过不断创新和改进,推动中国从制造大国向创造强国迈进。未来,中国的质量管理将不仅是企业竞争力的体现,更是国家综合实力的重要组成部分。在这一过程中,中国企业和管理者需要始终保持自知和进取的心态,从而在全球舞台上展现“中国质量”的风采。

中国质量管理的战略布局与实施路径

在全球化的背景下,中国质量管理的提升不仅仅依赖于引进国外的先进经验,还需要结合本土实际,制定适合自身发展的战略布局。

制定长远的质量管理战略

质量管理需要长远的规划和持续的投入。中国企业应在战略层面上将质量管理作为核心竞争力之一,将其纳入企业的长期发展规划中。通过设定明确的质量目标和指标,企业可以更有效地推动各项质量管理活动的实施。

推动行业标准化建设

标准化是实现质量提升的重要手段。中国需要在更多领域制定和完善行业标准,使质量管理有章可循。通过参与国际标准的制定,中国企业可以提高自身的技术水平和产品质量,同时提升在国际市场中的话语权。

加强质量管理人才培养

高素质的质量管理人才是推动企业质量提升的关键。中国企业应注重培养和引进质量管理专业人才,加强与高校和研究机构的合作,建立完善的人才培训体系,确保企业在质量管理方面拥有持续的创新能力和执行力。

质量文化的建设

质量文化是企业软实力的重要体现。中国企业应致力于在全员中树立“质量第一”的意识,通过内部宣传、培训和激励机制,使质量管理成为企业文化的一部分。只有当质量意识深入人心,企业才能在全球市场中立于不败之地。

质量管理的科技创新

科技创新为质量管理提供了新的解决方案。中国企业应积极探索人工智能、大数据、物联网等新技术在质量管理中的应用,通过科技手段提高产品质量和管理效率。科技创新不仅能带来质量的提升,还能为企业创造新的商业价值。

未来展望

中国的质量管理正在向更高水平迈进,随着国家政策的支持和企业自身的努力,中国有望在不久的将来成为全球质量管理的领导者之一。通过制度化、标准化、人才化和科技化的质量管理战略,中国企业将在国际舞台上展示“中国质量”的新形象,为全球质量管理的发展贡献“中国智慧”。

在这个过程中,持续的学习和创新将是中国企业保持竞争力的关键。通过结合国际经验和本土实践,中国质量管理不仅能实现自身的飞跃,还能为世界其他国家和地区提供宝贵的借鉴和参考。未来,中国质量管理的成功将成为中国经济持续增长和社会进步的重要保障。